「空気のない月」という表現はやや逆説的です。なぜなら、月には実際に大気が存在するからです。

月の大気にはいくつもの層があり、風や雨、雲といった複雑な気象システムがあるわけではありませんが、その成分は地球とは大きく異なります。地球の磁場は、その大気の温度や組成を調整する重要な役割を果たしています。

見た目だけでなく、組成の面でも月は地球と大きく異なります。地球は長い間、水の影響を受けており、揮発性の元素が宇宙へ蒸発することで化学的に豊かな惑星となっています。一方で、月は何十億年もの間、水の影響を受けておらず、水の供給がないため、蒸発した元素を補うことができず、化学的に貧しい状態にあります。

また、月の表面の重力は地球の6分の1しかないため、移動は地球よりもはるかに困難です。これまでに探査車を送り込んできましたが、それぞれ数十キロメートル程度しか移動できず、地球から遠隔操作する必要がありました。

次の有人探査ミッションは2026年に予定されており、NASAは新世代の月面探査車を国際宇宙ステーション(ISS)で開発し、そこから月へ展開する計画です。この探査車は最大300キロメートル移動でき、月の異なる地点でサンプルを採取する予定です。

科学者たちは、月の大気中の酸素成分は月の岩石からのガス放出によって生じると考えています。月の岩石には酸素やシリコン、マグネシウム、アルミニウムといった揮発性の元素が豊富に含まれています。欧州宇宙機関(ESA)のベピコロンボミッションは2018年に打ち上げられ、2026年に月へ到達する予定です。このロボット探査ミッションは、月の大気の組成をさらに詳しく調査し、何十億年にもわたる形成プロセスを分析することを目的としています。

一方、NASAは2018年7月29日に太陽を調査するため「パーカー・ソーラー・プローブ」を打ち上げました。この探査機は太陽の外層大気を直接飛行し、太陽風や磁場に関するデータを収集することができます。また、太陽の周囲の荷電粒子や磁場を測定し、これらの現象をより深く理解することを目指しています。

パーカー・ソーラー・プローブは2018年10月29日に、史上初めて太陽の外層大気を直接通過するという快挙を達成しました。このときの最高速度は時速202マイル(時速325 km)に達し、記録的な速さでした。

太陽は他の恒星と比べて比較的穏やかですが、それでも大気や強大な重力を持っています。地球と月が太陽の周りを公転しているのは、この重力がなければ潮汐力によってバラバラに引き裂かれてしまうためです。

パーカー・ソーラー・プローブは2025年まで探査を続ける予定であり、その間に「空気のない月」の謎にも新たな知見をもたらすかもしれません。科学者たちは、月の大気を研究することで、太陽風が太陽の周りをどのように移動するのかをより深く理解できると期待しています。これは恒星物理学の理解を深める上で重要なマイルストーンとなるでしょう。

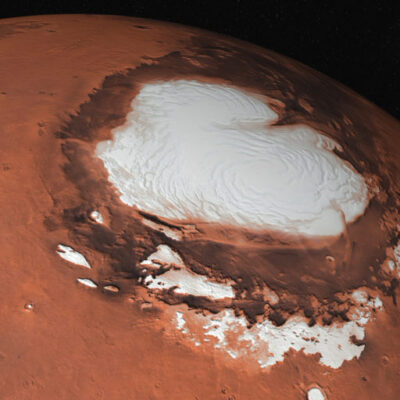

また、火星の大気中の水蒸気の量は地球よりも多いことがわかっています。これは、火星の乾燥した大気の約90%を占める二酸化炭素が失われ、新たなガス(メタンなど)で補充されていないためです。気温が氷点下(−0.5°C以下)になると、二酸化炭素は固体の「ドライアイス」として閉じ込められます。それにもかかわらず、火星には大量の水蒸気が存在していることが、マーズ・グローバル・サーベイヤーやバイキング探査機によって確認されました。

火星への隕石衝突によって十分な量の氷が運ばれ、表面に海を形成する可能性があると考えられています。さらに、フェニックス探査機は火星の大気中に微量のメタンを発見しましたが、地球の望遠鏡による測定では、このメタンが太陽光によって急速に分解されていることが示されました。これは、火星の水蒸気の供給メカニズムがまだ完全に解明されていないことを意味しています。